兄弟喧嘩の原因と対処法について徹底解説|兄弟喧嘩を減らす方法についても解説|ひどくなったときの対処法は?

兄弟喧嘩にはメリットがあるのを知っている方は少ないかと思います。

子供をもつ親として、兄弟喧嘩の対応をどうすればいいのか分からないときがあります。

本記事では、兄弟喧嘩が起こる心理的原因やひどくなってきたときの対処法、兄弟喧嘩を減らす方法をまとめています。

実際に兄弟喧嘩を経験してきた筆者が、喧嘩を改善できる対処法も紹介していきます。

兄弟喧嘩がする原因

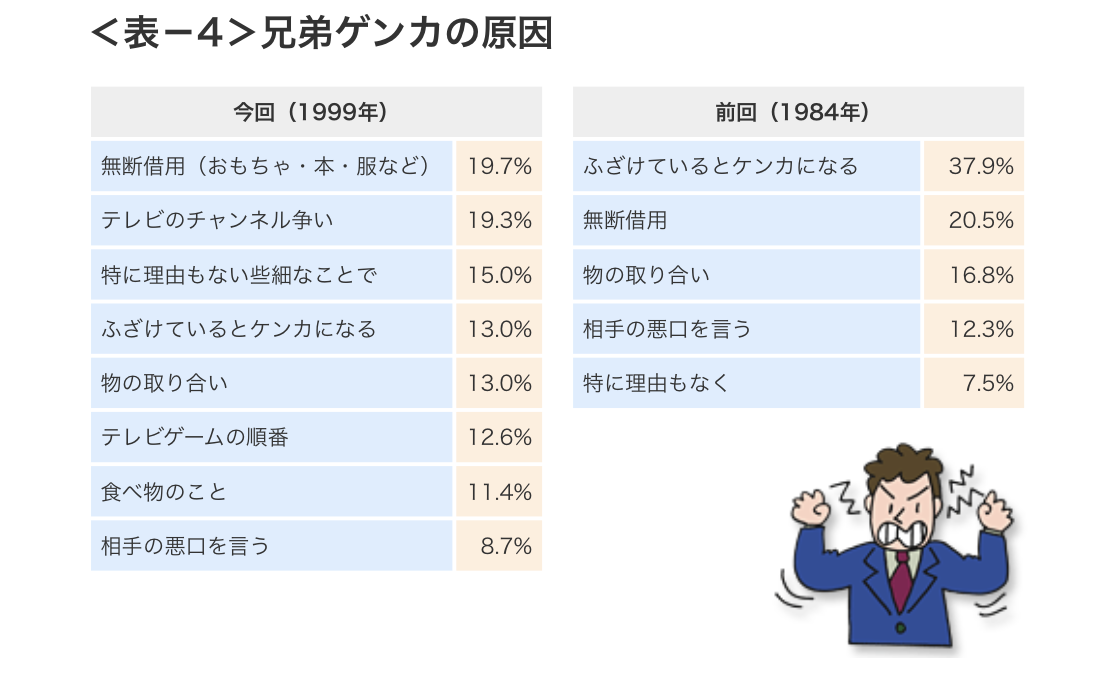

兄弟喧嘩の原因は、好きなお菓子を勝手に食べられたり、お気に入りの服やおもちゃを勝手に使われていたりなど、些細なことでも起こるのが特徴です。

また、ふざけていただけなのにいつの間にか喧嘩に発展していた、なんてこともあります。

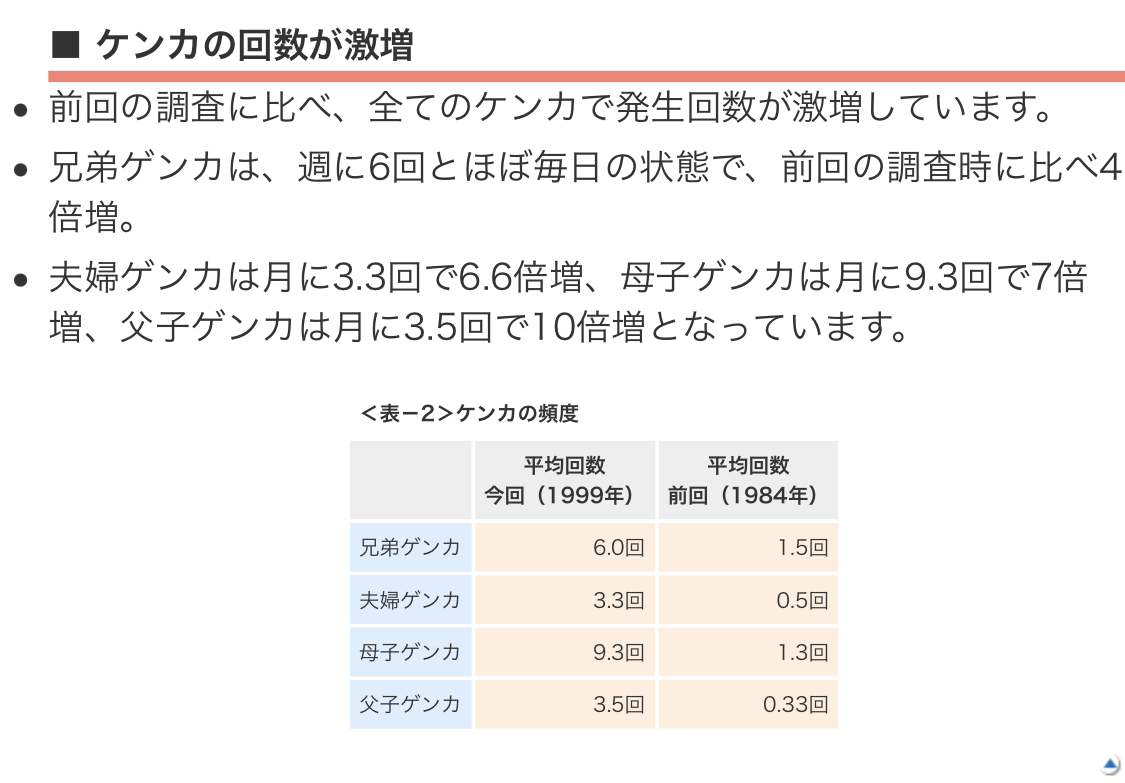

1999年に兄弟喧嘩の調査をした象印によると、兄弟喧嘩は突出している原因があるわけではなく、喧嘩の原因にはさまざまな原因があることがわかります。

兄弟喧嘩が起こる心理的原因

兄弟喧嘩には以下のような心理的原因があります。

- 自分の思い通りにならない

- かまってくれないことへのストレス

それでは、詳しく解説します。

自分の思い通りにならない

例えば、上の子が好きなおもちゃを使って遊んでいたとします。

すると下の子は自分の思い通りにならないと感じて、おもちゃの取り合いになり喧嘩になってしまうのです。

例え同じおもちゃを持っていたとしても、子供の目には「不平等」に映ってしまいます。

7歳ぐらいまでの子供は、自己中心的な物の見方をします。

「自我が強くなる時期」がどの子供にもあり、自分の思い通りにならないと気が済まないため、喧嘩に発展するのでしょう。

かまってくれないことへのストレス

親は下の子の方を面倒を見る優先度が高いことがほとんどです。

上の子より年齢が低く、手がかかるので何かと面倒を見ていないといけないからです。

今までお母さんを独り占めしていた上の子は、それを敏感に感じ取ります。

突然下の子にお母さんを取られたような気持ちになり、嫉妬のような感情から喧嘩が起きます。

この心理は「自分もかまって欲しい、甘えたい」という気持ちからきており、「赤ちゃん返り」と呼ばれるものです。

返りは上の子にストレスが溜まっている状態と言えます。

兄弟喧嘩の対処法

兄弟喧嘩はどう対処すればいいのでしょうか?

- ほっといて好きにさせる

- 見守ってあげる

- 兄弟喧嘩の原因を聞く

上記の3点に気を付けておけば兄弟喧嘩の対処法はバッチリです。

ほっといて好きにさせる

まずは様子を見て、ほっておいて好きにさせましょう。

その喧嘩がひどくなるのか、それとも終息するのか見極める必要があります。

最初は自分たちで解決させるのがベストです。

自分たちで解決させることができれば、大きな成長に繋がります。

殴るなどの暴力行為が出てきたら止めに入る必要がありますが、とりあえず好きに喧嘩させてみましょう。

すぐ親が止めに入っては、自分で解決する力や我慢する力が育たなくなってしまいます。

見守ってあげる

親としては、大切な我が子たちが喧嘩していたら止めたくなりますよね。

しかし、すぐに親が止めてしまうと子どもの成長を妨げてしまう可能性があります。

まずはよく観察し、どのように喧嘩が進んでいくのかを見ましょう。

子供が泣きついてきても、どちらかをかばったりしないよう注意してください。

見守ってあげることで、子供は「自分たちで解決しなければならない」ことを覚えます。

兄弟喧嘩の原因を聞く

どうしようもなく喧嘩がおさまりそうになかったら、「兄弟喧嘩の原因」を聞いてあげましょう。

何が原因で喧嘩になったのかを知ることで、今後の対策を考えられます。

しかし、親が喧嘩を解決させてはいけません。

見守ることを前提に、何が原因でどっちが悪かったのか、これからどうしていくべきかを子供に教える必要があります。

どうしても親が解決させようとしがちですが、子供の成長と考えて我慢しましょう。

子供が自分で解決できるようになれば「相手の立場に立って考えられる子供」になります。

兄弟喧嘩がひどくなってきたときの対処法

暴力など、兄弟喧嘩がひどくなってきたときの対処法をご紹介します。

- 叩くなど手が出たら止める

- それぞれ別の部屋で話を聞く

- 共感してあげる

喧嘩がひどくなってきたときは親が間に入らなければなりません。

叩くなど手が出たら止める

子供達だけで喧嘩を解決させることで成長させられますが、場合によっては親が間に入ることが必要になります。

特に「叩く、蹴る」などの手が出る行為が生じたら必ず止めましょう。

手が出る行為を止めないと「叩いても良い」「蹴っても大丈夫」と間違った認識をします。

また、暴力を受けた側も心と体に傷を負い、トラウマになってしまう可能性があります。

気が付いたら2人共傷だらけに…なんてことにもなるでしょう。

これは「手を出した側」に対して「手を出したこと」を怒るようにしてください。

それぞれ別の部屋で話を聞く

まずは順番にひとりずつ、別の部屋で話を聞いてあげましょう。

同じ場所で話をすると「あっちが悪い!」とますます喧嘩がヒートアップしてしまいます。

一旦冷静になってもらってから、少しずつ話を聞くといいでしょう。

あくまでも「中立」の立場で話を聞いてあげてください。

決してどちらかの味方になるような態度や言動はとってはいけません。

手を出したことは怒ってもいいですが、その他のことに関しては「中立」を貫きましょう。

共感してあげる

別々の部屋で2人の話を聞くときには「共感」してあげましょう。

いきなり「あなたが悪い!」と言ってしまうのは、親として人として絶対にやってはいけません。

誰でも話を聞いてもないのに否定されたら辛いものです。

人間性が未熟な子供なら余計に辛くなり、親に対して反抗的になってしまいます。

まずは「何があったの?〇〇で大変だったね」と共感から入り、落ち着かせてあげましょう。

感情的にならず、冷静に話を聞くと原因が見えてきます。

兄弟喧嘩を減らす方法

どうすれば兄弟喧嘩を減らすことができるのか解説します。

- ルールを決めておく

- ものを譲った方を褒めてあげる

意外とシンプルな方法が兄弟喧嘩を減らすきっかけになります。

ルールを決めておく

まずは明確なルールを決めることで「やったらいけないこと」を理解します。

例えば以下のようなルールを決めてみてください。

- 先に手を出した方が負け

- 食べ物でもおもちゃでも自分の分しか手をつけない

- 物を投げない

- 兄弟で優劣をつけない(お兄ちゃんなのに!などは禁止)

- 先に謝ったほうが勝ち

このように、子供でも分かるようなルールを決めましょう。

紙に書いて貼っておくのもいいです。

兄弟喧嘩をすることで「人の痛みが分かる人間」に成長できます。

喧嘩はしても「暴力」はダメだと教えましょう。

ものを譲った方を褒めてあげる

兄弟喧嘩で多いのが「自分のおもちゃを勝手に使われていた」ことです。

また、おもちゃを2人で遊べるようにと1つだけ買ってあげたときに、おもちゃで遊んでいた側の子供を妬ましく思い、喧嘩に発展しやすいです。

これに対して「ものを譲った方を褒めてあげる」と効果的です。

なぜなら子供はお母さんが大好きですから「好かれたい、褒められたい」と思っているからです。

この心理に年齢は関係ありません。

「ものを譲った方を褒めてあげる」ことで、子供は褒められたくなり譲り合いができるようになります。

兄弟喧嘩で成長することは?

子供は兄弟喧嘩を通じて成長できます。

- 相手の立場に立って考えられるようになる

- 手加減を覚える

- 我慢できる子に育つ

それでは具体的にどう成長するのかを見ていきましょう。

相手の立場に立って考えられるようになる

相手の立場になって考えられる思いやりの気持ちは、人として生きていく上でとても重要なことです。

相手の立場になって考えられることを「心の理論」と言います。

兄弟喧嘩で相手に嫌な思いをさせられる経験を通して「こうされると嫌なんだ」と、初めて相手の気持ちに立つ気持ちが育つでしょう。

相手に嫌な思いをさせられても「嫌だ」という気持ちしかない場合には、親の対応が大切です。

「その嫌な気持ちを相手にさせてはいけないよ」と教えることが必要です。

手加減を覚える

兄弟喧嘩をすることで手加減を覚えます。

手加減を覚えないと、加減を知らず友達に怪我をさせるかもしれません。

友達に痛い思いをさせてしまうだけではなく、友達の親にも迷惑をかけてしまいます。

そうなる前に兄弟喧嘩をさせることで「自分、または相手が痛い思いをしていること」を知れます。

「痛い思いをするのは辛い」と身を持って体験することが必要です。

我慢できる子に育つ

兄弟喧嘩を通しておもちゃを譲ることを覚えると、我慢して譲る優しさが身に付きます。

兄弟喧嘩のときに「ものを譲った方を褒めてあげる」ことが「我慢する優しさ」に繋がるでしょう。

我慢する優しさが身に付けば、お年寄りに道を譲ってあげたり、お友達にお菓子を分けてあげたりできるようになります。

大人になってからも大切なことなので、「我慢する優しさ」は子供のうちに身につけておくといいでしょう。

兄弟喧嘩しているときに親が気をつけること

兄弟喧嘩をしているときに親が気を付けることは2つあります。

- 片方を責めたりしない

- ストレスと感じるほど抱え込まない

「これだけ?」と思うかもしれませんが、あまり過干渉すぎるのもよくありません。

片方を責めたりしない

片方だけ責めてしまうと、子供は余計に「なんで自分だけ」と思い、納得せずに喧嘩が終わってしまいます。

それでは兄弟喧嘩で成長することができません。

どちらか片方の味方になるのではなく「中立」の立場で接しましょう。

子供達だけで喧嘩を終わらせるのではなく、親がお互いの気持ちの伝達役に入ると良いです。

喧嘩の原因やお互いにどう思っているか、どうすれば良いのかを一緒に考えると更に子供の成長に繋がります。

あくまでも「成長させるための喧嘩」と思い、対処していきましょう。

ストレスと感じるほど抱え込まない

兄弟喧嘩のせいでストレスを抱えてしまう親がいます。

育児で疲れている中で、毎日のように起こる兄弟喧嘩があるとイライラします。

また、親が間に入りすぎると子供の成長を妨げる可能性もあるでしょう。

成長のために必要なことと割り切って楽観的に考えてください。

兄弟喧嘩の対処法まとめ

最後に兄弟喧嘩の対処法のおさらいをしていきます。

- ほっといて好きにさせ、見守る

- 別の部屋で兄弟喧嘩の原因を聞く

- 手が出たら止める

- ルールを決めておく

- 譲った方を褒めてあげる

「喧嘩をするほど仲が良い」とも言いますし、兄弟にとってお互いの存在が重要なものになっていきます。

兄弟喧嘩への対応は大変ですが、喧嘩をするたびに成長する子供を見守っていきましょう。