大谷大学 社会学部 大原ゼミ

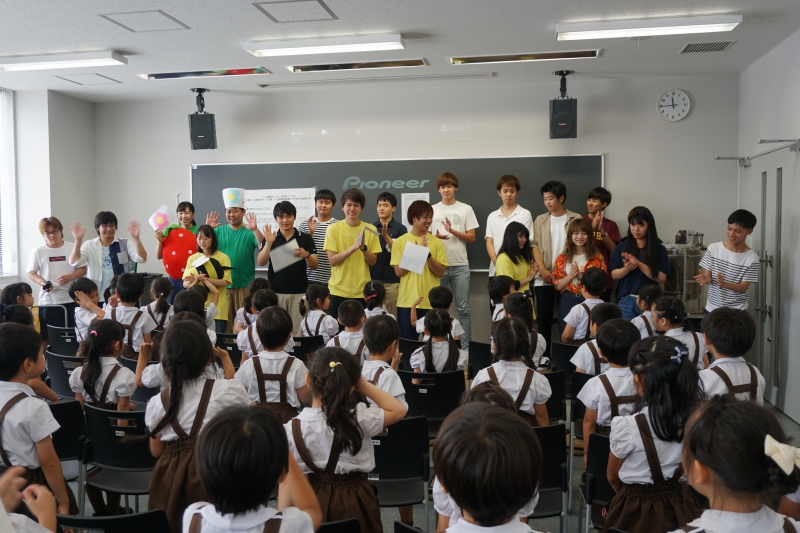

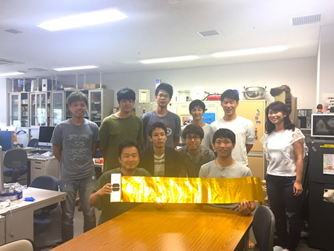

地域共生社会をめざして 「農福連携」でまちの居場所づくり

障害者の雇用率は年々上がっているものの、まだまだ低い水準にあります。特に、重度の障害がある人や精神障害がある人の雇用は難しく、賃金にも差があり、場合によっては月に約17,000円ほどの工賃しかもらえないことも…。このように、障害者の「経済的な自立」は、障害者福祉の大きな問題のひとつといえます。その解決策として注目の「農福連携」を通して、障害者の社会参加・しごとづくりに関わりながら、まちの居場所としての『39 donuts』『三休Night』を開催!この取組により、障害者の就労や生きがいづくりの場が生まれるだけでなく、障害の有無や年齢、性別といった属性に関わらないつながりのあり方を検討し、共に生きる社会の実現に向けた課題解決を目指します。

Webサイトはこちら